Aktueller Stand Wasserschutzgebiet Burghart

30. Juni 2025Sanierung der Wasserleitung in Niedereulenbach

20. Oktober 2025Sauberes und gesundes Trinkwasser – wer will das nicht?

Wasser ist und bleibt das wichtigste Lebensmittel

Den besonderen Wert unseres Trinkwassers vergessen wir leicht. Das hat vermutlich auch damit zu tun, dass die Versorgung sehr komfortabel und meist auch störungsfrei funktioniert. Viele von uns haben sich an diesen besonderen Standard gewöhnt und betrachten dies wohl vielfach auch als selbstverständlich. Die Trinkwasserversorgung sicherzustellen, ist ja schließlich eine Pflichtaufgabe der Gemeinden, die sie im Rahmen der Daseinsvorsorge zu erfüllen haben. Dieser Auftrag wurde von den Mitgliedsgemeinden dem Wasserzweckverband übertragen.

Für unsere Aufgabenerfüllung waren stets zwei Bereiche von besonderer Bedeutung, nämlich zum einen die Versorgungssicherheit und zum anderen die Versorgungsqualität unserer Anschlussnehmer sicherzustellen. Die Trinkwasserverordnung definiert einen rechtlich verbindlichen Rahmen für diesen Qualitätsanspruch. Mit Hilfe periodischer Überwachung, auf der Grundlage von Wasseranalysen, die sowohl im Interesse der Eigenüberwachung aber auch einmal jährlich von staatlicher Seite (Gesundheitsamt) erfolgen, wird diesem Anspruch Rechnung getragen. Die Auswertung der Analysen, die von einem externen Labor erstellt werden, zeigten immer deutlicher unerwünschte und aufwachsende anthropogene Stoffeinträge in mehreren unserer Brunnen.

Diese besorgniserregende Entwicklung veranlasste uns weitergehende Untersuchungen in Auftrag zu geben, mit Hilfe derer belastbare weitere Erkenntnisse gewonnen wurden. Mit Hilfe sogenannter Isotopenuntersuchungen lässt sich die Zusammensetzung des Wassers, um es vereinfacht auszudrücken, entschlüsseln. Auf der Basis von Gutachten werden Aussagen unter anderem getroffen zur Herkunft von Stickstoff/Nitrat (Kunstdünger/Gülle), zu chemischen Substanzen (Spritzmittel) und auch zum Alter des Grundwassers. In unserer verpflichtenden jährlichen Kundeninformation haben wir auf diese belegbaren Entwicklungen wiederholt hingewiesen. Die Zuspitzung der Belastung der Grundwasserleiter erfolgte vor allem im Raum Pfeffenhausen und Hohenthann. Für uns war klar: bis es zur Überschreitung von Grenzwerten kommt, ist es nur noch eine Frage der Zeit.

Unsere Prognose sollte sich leider bestätigen.

Abwarten und Nichtstun schien mir nicht verantwortbar, unsere Strategie zielt auf die Vorsorge und Enkeltauglichkeit ab. Das häufig praktizierte Vermischen von stark belastetem Grundwasser mit gutem Grundwasser (von Amts wegen empfohlen!), um die Grenzwerte einhalten zu können, wurde immer nur als kurzfristige Lösung gesehen. Wasser aufzubereiten, um den Nitratgehalt zu senken, auch das wurde am Brunnenstandort Hohenthann, unter fachlicher Begleitung der BW-Uni München untersucht. Dies wurde aber nicht weiterverfolgt, da sich dieses Verfahren nach Auskunft des Wasserwirtschaftsamtes (WWA) an Standorten, ohne starken Vorfluter, kaum umsetzen ließe. Diese von uns exemplarisch untersuchte Art der Aufbereitung hat aber noch einen weiteren unerwünschten Nebeneffekt, nämlich dass sich dabei auch die im Grundwasser befindlichen wertvollen Mineralstoffe abspalten.

Umstrukturierungskonzept:

Schlicht und einfach ging es uns darum, ein Umstrukturierungskonzept zu entwickeln, welches unseren Anschlussnehmern, insbesondere im Raum Pfeffenhausen, im Gemeindebereich Hohenthann, im Raum Ergoldsbach und auch im Einzugsbereich des Brunnenstandortes Pattendorf eine Perspektive bietet.

Um die zu treffenden Entscheidungen auf möglichst belastbare Grundlagen stellen zu können, wurden für weitere Untersuchungen die erforderlichen Mittel bereitgestellt, so dass sie entsprechend den Erfordernissen auch beauftragt werden konnten.

Es folgten Isotopenuntersuchungen, Kamerabefahrungen, verdichtete Wasseranalysen, geophysikalische Untersuchungen, Flowmetermessungen, geologische Bewertungen, nur um die wichtigsten Bereiche zu nennen.

Auch Brunnensanierungen wurden von verschiedener Seite in den Raum gestellt, ohne dass sich dabei umsetzbare Lösungen angeboten hätten.

Gefragt waren also konkrete Lösungsansätze, um zunächst den berechtigten und immer lauter werdenden Forderungen vieler unserer Anschlussnehmer, vor allem aus dem Raum Pfeffenhausen, nachzukommen.

Bei der Suche nach einer Lösung wurde uns vom WWA eine Messstelle im Hornbacher Forst käuflich angeboten. Es kam auch zum Abschluss eines Kaufvertrages, der jedoch rückabgewickelt wurde, nachdem sich bei Untersuchungen zur Geeignetheit herausgestellt hatte, dass die Grundwasserbelastungen für einen Brunnen zu hoch seien.

Schließlich konnte die Versorgungslücke für Pfeffenhausen mit dem Brunnenbau unter der Bezeichnung Baldershausen II geschlossen werden. Dieser Brunnen befindet sich in einem großen zusammenhängenden Staatswald.

Erst als am Brunnenstandort Hohenthann die Überschreitung des Grenzwertes der Trinkwasserverordnung bei Desethylatrazin nachgewiesen wurde, einem Abbauprodukt von Atrazin, welches schon seit Anfang der 90er Jahre verboten war, schrillten auch dort die Alarmglocken.

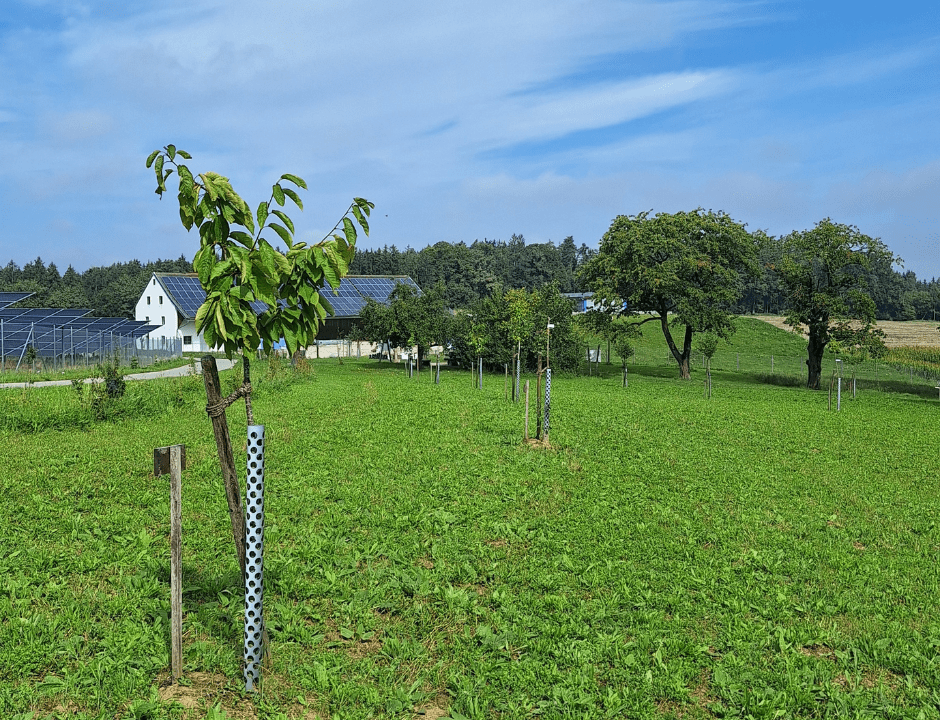

Auch dort folgte die ganze Palette der Untersuchungen für ein möglichst tragfähiges und zukunftsfähiges Konzept. Schließlich entschied man sich für den Neubau eines Brunnens in Burghart, auf einem Gelände, das genau für diesen Zweck erworben werden konnte.

Fast zeitgleich konnte in enger und beispielhaft sachorientierter Zusammenarbeit mit dem Nachbarzweckverband Neufahrn-Oberlindhart auch eine Lösung für die Umstellung der Versorgung von Ergoldsbach und für Neufahrn-Oberlindhart gefunden werden. Ergoldsbach wurde bis dahin von Hohenthann aus versorgt.

Unsere Umstrukturierungsmaßnahmen waren damit aber noch nicht abgeschlossen, denn auch am Brunnenstandort Pattendorf kam es zu einer Überschreitung des Grenzwertes der Trinkwasserverordnung mit dem gleichen Spritzmittelabkömmling wie in Hohenthann. Mit der Integration einer Aktivkohleanlage wird dort dem geförderten Grundwasser – unter Schonung der Mineralstoffe – der Spritzmittelanteil wieder entzogen und damit konnte der Brunnenstandort bis auf Weiteres gesichert werden.

Nicht unerwähnt soll in diesem Zusammenhang auch die gesamte Grundsanierung und Modernisierung des Wasserwerkes Offenstetten bleiben.

Insgesamt haben wir unser gesamtes Umstrukturierungskonzept erfolgreich umgesetzt und dabei nicht nur einen erheblichen Beitrag für die Versorgungssicherheit geleistet, sondern auch erhebliche Qualitätsverbesserungen erreicht.

Rechtliche Betrachtung:

In § 47 Abs. 1 Satz 1 des Wasserhaushaltsgesetz (WHG) findet sich unter dem Begriff „Verschlechterungsverbot“ der verbindliche Hinweis, für alle im Bereich der Wasserwirtschaft eingebundenen Akteure, dafür Sorge zu tragen.

Dies gilt auch und ganz besonders für die staatlichen Organe, die für den flächendeckenden Grundwasserschutz Verantwortung tragen.

Ansteigende Belastungen:

Die Tendenzen, die sich aus den langjährigen Analysen ableiten, die auch allen zugänglich sind, lassen im Grunde leider keinen Zweifel daran, dass der Staat diesen eigenen gesetzlichen Ansprüchen nicht ansatzweise gerecht wird.

Wenn es noch eines Beispiels dafür bedurft hätte, könnte man auf die Ergebnisse des wissenschaftlichen Verfahrens unter der Überschrift „Landwirtschaft und Grundwasserschutz“ blicken. Die für die Qualität des Grundwassers so schädlichen Stickstoffüberschüsse wurden in hunderten von Bodenproben nachgewiesen.

Und noch ein interessanter und die Thematik ergänzender Blick in die rechtlichen Vorgaben des WHG -Wasserhaushaltsgesetz-.

Wohl der Allgemeinheit:

- 51 Abs. 1 Satz 1 WHG definiert das Wohl und den Anspruch der Allgemeinheit. Demnach macht es das Wohl der Allgemeinheit erforderlich, die Gewässer im Interesse der öffentlichen Trinkwasserversorgung vor nachteiligen Einwirkungen zu schützen.

Um noch präziser zu werden:

Erforderlich heißt schutzbedürftig, schutzwürdig und schutzfähig!

Die Allgemeinheit, das sind unsere gesamten Anschlussnehmerinnen und Anschlussnehmer.

Nicht nur nach meiner Auslegung führte dies, im Rahmen unseres Auftrages, zur ganz entscheidenden Frage, nämlich:

- Wie kann man diesem Schutzanspruch gerecht werden?

- Reichen die bisherigen Schutzvorkehrungen aus?

- Welches Schutzgebiet ist angemessen, zumutbar, notwendig und wirksam?

Auf diese Fragen eine Antwort zu finden, die alle teilen, kaum möglich, aber genau darum ging es uns bei der Vorbereitung der Antragsunterlagen.

Es ist sicher nicht übertrieben in Anbetracht eines ganzen Bündels an Fakten, an Erkenntnissen, an Bewertungen usw. festzustellen, dass wir uns im Zusammenhang mit der Beantragung eines Schutzgebietes in einer ganz besonderen Lage befinden.

Dem war auch geschuldet, dass wir allen Beteiligten ausreichend Zeit zur Verfügung stellten, um sich entsprechend mit diesem komplexen Thema befassen zu können.

Im Wissen um diese Ausgangsbasis haben wir uns bemüht, den Auftrag zur Erarbeitung der Antragsunterlagen einem absolut anerkannten Fachbüro zu erteilen.

Eingebunden in die Erarbeitung der Antragsunterlagen wurden zudem auch ganz bewusst, mit dem Landesamt für Umwelt (LfU) und dem Landesamt für Landwirtschaft (LfL) die zwei mit der Sache befassten Ministerien, ebenso das Wasserwirtschaftsamt (WWA) Landshut, als örtlich zuständige Fachbehörde für die fachliche Begleitung des Verfahrens und die für die Ausweisung des Schutzgebietes zuständige Behörde, nämlich die Kreisverwaltungsbehörde (KVB), also das Landratsamt Landshut, um möglichst alle tangierten Verwaltungsbereiche einzubeziehen.

Begleitende Stichworte als Leitplanken:

Minimierungsgebot, Verschlechterungsverbot, Übermaßverbot, Eigentumsrechte, Zumutbarkeit, Verhältnismäßigkeit, Erforderlichkeit, Wirksamkeit, Wohl der Allgemeinheit – alles sollte möglichst rechtssicher unter einen Nenner gebracht werden.

Die fachliche Erarbeitung der Antragsunterlagen erfolgte unter Bezugnahme auf das DVGW Arbeitsblatt W 101, das auch nach den Bayerischen Verwaltungsvorgaben vor allem dann zur Anwendung kommen soll, soweit der flächendeckende Grundwasserschutz nicht gewährleistet werden kann.

Entscheidend für diesen Weg war also – und das war unstrittig – dass auch der flächendeckende Grundwasserschutz nicht gewährleistet ist.

In diese Bewertung wurde auch die Ausweisung der „roten Gebiete“ einbezogen, die vom Gesetzgeber veranlasst wurde.

Am Ende eines langen Abstimmungsmarathons war man sich übereinstimmend einig, die gemeinsam mit dem Ingenieurbüro erarbeiteten Antragsunterlagen den zuständigen Gremien des Wasserzweckverbandes zur Beratung und Beschlussfassung vorzulegen.

Auf Wunsch aus den Gremien wurde vor der Entscheidung eine Sondersitzung angeboten, zu deren Vorbereitung insbesondere Fragen zu den geologischen Auswertungen eingereicht werden konnten. Zur Beantwortung der Fragen, soweit überhaupt welche gestellt wurden, stand das geologische Fachpersonal zur Verfügung.

Auch für die betroffenen Landwirte wurde eine Informationsveranstaltung angeboten, die jedoch recht enttäuschend verlief.

Die Beratung und Abstimmung zur Abgabe der Antragsunterlagen fand jeweils in öffentlicher Sitzung statt. Anträge zur Tagesordnung wurden nicht gestellt.

Im Verbandsausschuss, dort vertreten formal die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister ihre Gemeinde, wurde ohne Gegenstimme ein Empfehlungsbeschluss an die Verbandsversammlung gefasst, dem Beschlussvorschlag zur Vorlage der Antragsunterlagen an die zuständige Behörde zuzustimmen.

In der darauffolgenden Verbandsversammlung gab es lediglich zwei Gegenstimmen.

Auch hier gab es zu diesem Tagesordnungspunkt keine Anträge.

Noch einige Punkte zur Klarstellung:

Die Grundstücksdaten für die räumliche Ausdehnung des Schutzgebietes (Brunneneinzugsgebiet) wurden ausschließlich von der zuständigen Landesverwaltung zur Verfügung gestellt. Die geologische Bewertung erfolgte unter der Federführung des beauftragten Dienstleisters in ständiger Abstimmung mit dem WWA und der jeweils zuständigen Landesverwaltung.

Die Weitergabe der Antragsunterlagen erfolgte unter der Verantwortung des Wasserzweckverbandes.

Zum Verfahrensstand:

Am Ende liegt die Entscheidung zur Ausweisung eines Schutzgebietes bei der Kreisverwaltungsbehörde.

Der Verwaltungsweg ist vorgegeben.

In den zurückliegenden Wochen erfolgte die öffentliche Bekanntmachung mit der Möglichkeit sich zur Planung zu äußern.

Der nächste Schritt wird es sein, Erörterungstermine anzubieten.

Die Kreisverwaltungsbehörde wird zu gegebener Zeit einen rechtsmittelfähigen Verwaltungsakt erlassen.

Wie lange das Verfahren dauern wird, ist abzuwarten.

Persönliche Anmerkungen:

Seit 1984 trage ich Mitverantwortung beim Wasserzweckverband, seit 2005 in der Funktion als Vorsitzender.

Ja, ich könnte meine Füße unter dem Schreibtisch baumeln lassen, wie mir das unter den Anspannungen der letzten Zeit manchmal netter Weise geraten wurde, aber so einfach sieht für mich Verantwortung übernehmen nicht aus. Die natürliche Ressource Grundwasser für unsere Nachkommen vor vermeidbaren schädlichen Einträgen zu schützen, ist kein persönlicher, sondern ein gesellschaftlicher Auftrag.

Als Wasserversorger ein Schutzgebiet zu beantragen, von dem man auf der Grundlage umfangreicher Erkenntnisse und Fakten annehmen muss (nicht kann), dass es nicht ausreichend schützt, nur um den erwartbaren Konflikten aus dem Weg zu gehen, das schien mir nicht verantwortbar. Das erweiterte Schutzbedürfnis des Grundwassers ist so offensichtlich, dass sich Kompromisse wie in der Vergangenheit, Schutzgebiet ja – aber es darf keinem weh tun – verbieten.

Deshalb von vielen Landwirten und von wem auch immer zum „Feindbild“ auserkoren zu werden, so stellt sich das nämlich für mich dar, ist bestimmt nicht schön, das braucht wohl niemand, aber das ist halt so, es lenkt von der eigenen Mitverantwortung ab und führt zur Solidarisierung.

Für die guten Dinge die entschieden werden, tragen gerne alle Verantwortung, jedoch für Unangenehmes schiebt man die Verantwortung gerne weiter. Es findet sich immer jemand, der Schuld ist und den Kopf hinhält.

Und zum Schluss noch eine persönliche Frage, von der ich hoffe, dass sie jemand beantworten kann:

Schutzgebiet ja, „aber mit Maß“, wie definiert sich das? Oder sind damit die bestehenden gemeint, die nachweislich unsere Brunnen in Pfeffenhausen, Hohenthann, Ergoldsbach, Rohr und Neufahrn nicht schützen konnten. Daraus sollten wir die Lehren ziehen und versuchen, es besser zu machen als in der Vergangenheit, damit wir unseren Anschlussnehmerinnen und Anschlussnehmern dauerhaft unser Trinkwasser als gesundes, sauberes, frisches und hochwertiges Lebensmittel zur Verfügung stellen können.

Pattendorf, den 29.07.2025

Hans Weinzierl

Vorsitzender Wasserzweckverband